Por Daviel Reyes

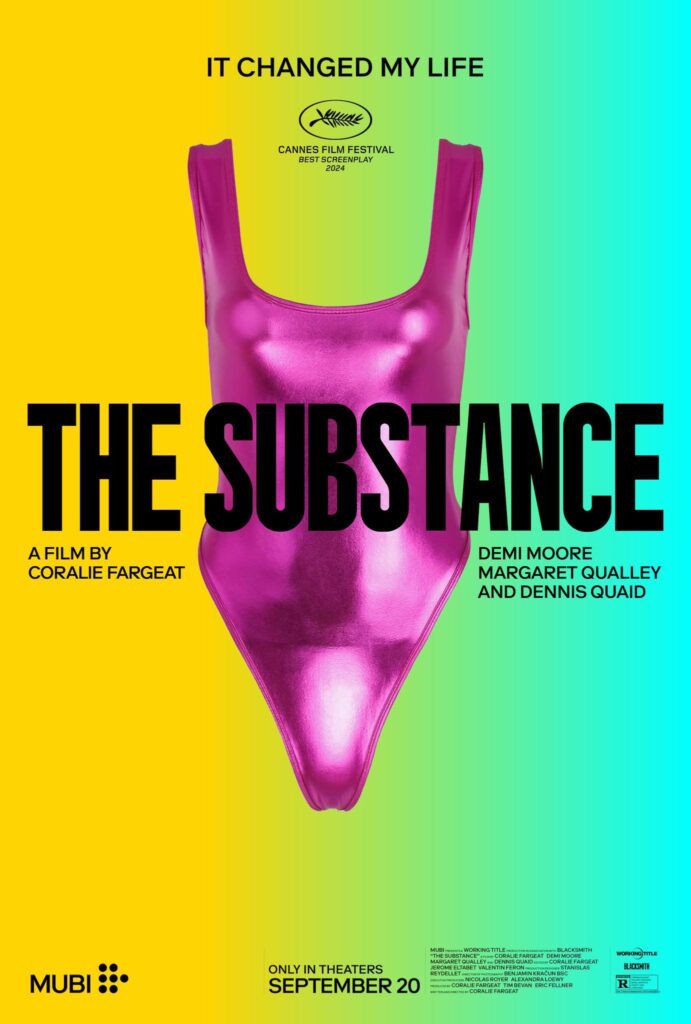

Coralie Fargeat es, para el cine contemporáneo, un fenómeno sin eufemismos. Una directora que no teme adentrarse en el horror y abre las costuras del espectáculo cinematográfico para que los espectadores se reconozcan en lo abyecto y en lo castigado. Su cine muestra a una sociedad que no reconoce sus propios límites, que evade sus monstruosidades a cambio de maquillarlas con luces de neón. En Revenge (2017), su primera y feroz incursión en el género, Fargeat ya se había entregado al relato de una venganza femenina que, lejos de reducirse a una narrativa de supervivencia, se convirtió en un estudio sobre la brutalidad y el espectáculo del poder. Una reflexión sobre el cuerpo mutilado y el cuerpo como escenario de justicia que, por momentos, recuerda mucho a la sensaciones evocadas por la Primal (2019) de Genndy Tartakovsk. Ahora, con La Sustancia (2024), Fargeat se lanza en un descenso al oscuro pozo de lo irrecuperable. Si en Revenge el cuerpo era un terreno de lucha, aquí es una prisión en perpetua reconstrucción, una cárcel que se disfraza de lo deseado.

En un relato que recuerda las estructuras más profundas de la tragedia clásica, pero que sufre tormentos contemporáneos, la directora francesa nos lleva al corazón de la obsesión moderna: la inmortalidad visual. La película sigue a Elisabeth Sparkle —interpretada una soberbia Demi Moore—, una actriz atrapada en el ocaso de su carrera, una estrella que ha comenzado a apagarse y que se resiste a desaparecer. Es esta renuencia lo que la lleva a someterse a un tratamiento experimental, una medicina que promete restaurar lo que el tiempo le ha quitado: La Sustancia. Como resultado de esta “restauración”, Elisabeth engendra una réplica, una presencia idéntica y, a la vez, radicalmente opuesta: Sue, una versión más joven y fascinante de ella —también una interpretación excelente a cargo de Margaret Qualley—. Ambas son una, son la misma; lo que ocurra a una, afecta a la otra. La clave es el equilibrio.

La Sustancia y el horror

La cinta se inscribe en la vasta tradición del body horror, un género que explora las mutaciones del cuerpo y los terrores que esto genera. En este cine, el cuerpo deja de ser una entidad estable para convertirse en campo de transformación y de amenaza, de forma que cuestiona los cimientos de nuestra propia humanidad. No solo despierta el temor visceral a la descomposición, sino también a la alienación, la modificación o mutilación. Su premisa fundamental es que el cuerpo es una construcción frágil, siempre al borde de romperse o, peor aún, de volverse irreconocible. En La mosca (1986), por ejemplo, David Cronenberg reflexiona sobre un cuerpo que se transforma en lo ajeno y que desafía las leyes de lo humano: el científico Seth Brundle no solo muta físicamente al fusionarse con una mosca, sino que también se aliena de sí mismo, atrapado en una transformación que lo distancia de su identidad. Este proceso es aterrador no solo porque devora su humanidad, sino porque crea una versión de él que ya no le pertenece. Fargeat conversa con Cronenberg sobre la tragedia del cuerpo como territorio de la ambición humana y, en ambos casos, el resultado es el mismo: el ser devorado por el deseo de inmortalidad.

La Sustancia también mira hacia Titane (2021), de Julia Ducournau, una película tan brutal como insólita que cuenta, bajo una óptica feminista, la historia de Alexia; una joven traumatizada que, tras un accidente automovilístico, lleva en su cráneo una placa de titanio. Con una marcada inclinación por lo metálico, Alexia protagoniza una serie de eventos perturbadores que culminan en su embarazo, no de un ser humano, sino de un híbrido mecánico que desafía todas las normas biológicas. Ducournau también piensa al cuerpo femenino como un campo de lucha y explora los límites entre lo humano y lo artificial. En ambas películas, el horror se establece a través de un cuerpo femenino que sufre y que se transforma.

Fargeat se nutre del body horror para explorar, con claridad perturbadora, uno de los terrores más universales y, a la vez, más modernos: el miedo al cuerpo descomponiéndose, el miedo a envejecer. Elisabeth se vuelve receptáculo de todas las ansiedades de la era digital, la aversión cultural hacia la edad y la promesa siempre incumplida de la inmortalidad. Fargeat toma estas inquietudes y las convierte en un espectáculo de horror que nos recuerda la fecha de caducidad y el costo de nuestras decisiones. El género, más que un mero recurso estético, es una disección sanguinolenta del ser y el parecer. El cuerpo de Sue se convierte en una trampa visual, una imagen que deslumbra con su perfección juvenil mientras oculta la devastación de la auténtica Elisabeth. Es una confrontación entre la carne real y la carne ideal, y el horror reside en ver a la protagonista volverse un espectador pasivo de su propio cuerpo, devorado y anulado por ese otro inmaculado que ella misma ha creado.

La Sustancia y el retrato

En 1890 Oscar Wilde criticaba, con El Retrato de Dorian Gray, la superficialidad, el hedonismo y la obsesión con la juventud del siglo XIX. Sus preocupaciones, más de un siglo después, encuentran eco en la cinta de Coralie Fargeat. La novela de Wilde sigue la vida de un joven extraordinariamente hermoso que, tras conocer al pintor Basil Hallward y al cínico Lord Henry Wotton, se obsesiona con mantener su juventud a cualquier precio. El retrato que Basil realiza de Dorian se convierte en el depósito de su decadencia: a medida que Dorian vive una vida entregada a los placeres y al egoísmo, su rostro en la pintura envejece y refleja cada pecado y cada acto de corrupción mientras que él permanece inalterable y joven. Esto crea una paradoja, cuanto más perfecto y joven se ve Dorian en el mundo, más corrupta y ajena a la realidad se vuelve su esencia. En La Sustancia, al igual que el retrato de Dorian, Sue comienza a devorar la esencia de Elisabeth, desplazándola como el verdadero yo y relegándola a una existencia de vacío y decadencia. En la novela, el retrato funciona como un fetiche oscuro que Dorian oculta para que nadie vea su corrupción interior. Cuanto más éxito y poder social adquiere, más grotesco se vuelve su retrato. En cierto sentido, Dorian es una proyección que se desliza entre el placer y la autodestrucción, mientras su verdadero ser, encarnado en la pintura, se descompone y evidencia su auténtica naturaleza. Sue también es una figura vacía, pero al mismo tiempo omnipresente, que permite a Elisabeth proyectar la ilusión de juventud y éxito mientras se esconde de su propia realidad, de su propio envejecimiento. Sue, como el retrato, es la manifestación del deseo narcisista de permanecer inalterable. Cuanto más vive Sue, menos vive Elisabeth. Cuanto más Sue encarna esa perfección externa, más se devora la esencia de Elisabeth, quien, al igual que Dorian, se encuentra atrapada por sus propios deseos y es presa de una versión de sí misma que la desplaza y consume.

La sustancia y el eros

La película de Fargeat presenta un mundo donde el cuerpo y la imagen se han convertido en entes autónomos. Donde el deseo ya no es una pulsión originada en el sujeto, sino un reflejo manipulado por el entorno digital. El televisor —y todas sus pantallas herederas— se convierte en un caldero mágico donde Elisabeth observa, casi hipnotizada, a la versión joven de sí misma cobrar vida y, paradójicamente, quitarle la suya. La pantalla es el aparato que transmuta el deseo en espectáculo, un escaparate, un objeto que recuerda al espejo de la Bruja de Blancanieves —o al Pensadero de Dumbledore, para los más jóvenes—, en el que Elisabeth, entre mordiscos a su pollo, se dedica a contemplar y reprender a Sue desde la distancia. Le habla a la pantalla como si, al dar órdenes a su reflejo digital, pudiera recuperar algo de control sobre su propia imagen; un control que, por supuesto, se le ha escapado de las manos. Es lo que Román Gubern llamaría el escaparate de los deseos, un espacio donde los sueños de juventud, belleza y éxito se proyectan como verdades incuestionables. Sue es el escaparate: un cuerpo perfecto y siempre joven, producto de una cultura obsesionada con la apariencia.

Fargeat despliega con precisión las funciones eróticas del cine y las vuelve un acto de contemplación. La presencia de Sue ocurre solo bajo la mirada pornográfica de la que habla Gubern: su cuerpo en pantalla pierde identidad y se convierte en un objeto de deseo sin emociones ni profundidad. Las tomas prolongadas y los encuadres cerrados sobre su pelvis transforman su figura en un objeto de contemplación que, más que belleza, encarna un erotismo distante, narcótico, una proyección de lo que se ansía pero que no se puede sostener. Cada aparición de Sue es un recordatorio de lo que Elisabeth ha perdido, su cuerpo perfecto y vacío es una prisión que la persigue, que la obliga a confrontarse con su propia insuficiencia en cada interacción. La directora convierte cada toma de Sue en una pieza de opulencia audiovisual en la que el cuerpo de la joven es casi una escultura, un objeto sin historia, sin tiempo; una imagen para otros, algo que existe únicamente para ser observado.

¿Por qué a algunos les incomodó el exceso de pelvis femenina en La Sustancia pero no en Rápido y Furioso?

Desde su estreno, el largometraje de Coralie Fargeat ha generado una reacción polarizada en la crítica. Los más entusiastas han aplaudido la manera en que Fargeat retoma los elementos del body horror para explorarlos desde una mirada feminista y celebran que su película eche luz sobre la problemática de mantener una apariencia de juventud perpetua. Para estos críticos, la cinta es un agudo comentario sobre la obsesión moderna con la imagen y el culto al cuerpo. En el lado opuesto, hay un sector de la crítica que observa la película con escepticismo, señala que el ritmo y la narrativa pueden ser excesivamente estilizados y cargados de simbolismo, al punto de dificultar su accesibilidad —como si La Sustancia no fuera, también, un bello homenaje a El resplandor (1980) de Kubrick—. Para estos críticos, el estilo de Fargeat parece asomarse con demasiado entusiasmo al borde del vacío, procurando un impacto visual que corre el riesgo de devorar la narrativa. A su parecer, La Sustancia peca de privilegiar la forma sobre el fondo.

Lo cierto es que la cinta, como el buen arte, confronta e incomoda. No tiene reparos en tomar al espectador y empaparlo en horror viscoso que reta al estómago. Es la apariencia como un proyecto de auto-sabotaje, fantasía de permanencia que se desploma en cuanto el tiempo insiste en su realidad, ironía deliciosa y tragedia moderna. Es una verdad irrenunciable: todos, de alguna manera, somos presa de un deseo inalcanzable. Todos, a nuestro modo, tenemos un retrato oculto en el desván.