Por Daviel Reyes

I

Hay brujas por todas partes

Dicen que curaba enfermedades que no tenían remedio, que hablaba con las plantas y que sus ojos conocían casi cualquier secreto. Se hablaba de ella con un temor reverente pues, al parecer, su conocimiento venía de un lugar oscuro; de las raíces que hervía en calderos ennegrecidos, de los huesos de animales que recolectaba en el manglar, de los murmullos de los espíritus que, aseguraban, rondaban su casa. Una casa tapiada, con un altar improvisado donde las manzanas se pudrían atravesadas por cuchillos y flores mustias se marchitaban por obra de lo que ella llamaba malas vibras. Se decía que sus pociones curaban el cuerpo y el alma, pero que también eran capaces de traer la muerte rápida y sin rastro. La llamaban la Bruja porque no había otro nombre para alguien como ella. A las mujeres las consolaba, no sin pedir pago a cambio; mientras que a los hombres, con una sonrisa y un hechizo, los dejaba atrapados en las redes de su magia.

No fue el huracán ni la maña lo que terminó con la vida de la Bruja, aunque el pueblo preferiría creer cualquier cosa para no enfrentar la verdad. Murió a manos de un muchacho, un tal Luismi, uno de esos morros que seguido la visitaban. Dicen que fue una cosa de hombres, que la Bruja sabía demasiado, que su risa áspera y desquiciada se había convertido en una provocación. Otros cuentan que Luismi no la mató por odio, sino por amor, porque los ojos oscuros de la Bruja habían empezado a escarbar en sus más profundos secretos. Desde entonces su risa parece escucharse cuando el viento sopla entre los cañaverales, cuando las chamacas la echan de menos porque necesitan deshacerse de un embarazo, y siempre que los jóvenes del pueblo recuerdan las épicas fiestas en su casa; porque una bruja nunca se va del todo, y menos una que murió porque su existencia era un acto de insubordinación.

Esta historia podría contarse en cualquier pueblo de México, porque en todos ellos habitan figuras como la Bruja: mujeres que saben cosas, que viven a su modo, que desbordan los márgenes de lo aceptable. Esta vez, sin embargo, hablamos de la Matosa, comunidad ficticia y el corazón de Temporada de Huracanes (2017), la magnífica pero brutal novela de Fernanda Melchor. A través de una narrativa polifónica y párrafos de muy largo aliento, la periodista veracruzana nos cuenta una historia donde los prejuicios y la violencia social convierten a la Bruja en un chivo expiatorio, un receptáculo de las tensiones y frustraciones de un pueblo que vive entre el abandono y la desesperanza. La Bruja, que ejercía la medicina tradicional, la herbolaria y la quiromancia, es el personaje que desencadena el relato y simboliza una forma de poder alternativo que reta el orden establecido, pero que, al mismo tiempo, se convierte en blanco de una ancestral misoginia.

La Bruja de Melchor tiene algo de todas las figuras femeninas que las tradiciones oral y literaria han convertido en advertencia. Es un eco de la Llorona, que fue castigada por no cumplir con las expectativas de la maternidad. Es la Mulata de Córdoba, cuya inteligencia y autonomía la condenaron a ser vista como una amenaza. Y es, al mismo tiempo, otra Susana San Juan que elige voluntariamente la locura, más como resistencia silenciosa contra el patriarcado que como escape de la violencia vivida.

Es interesante revisar la figura literaria de la mujer loca: la locura como una forma de resistencia y no como capitulación. En Pedro Páramo, por ejemplo, Susana San Juan vive en un trance permanente. Su hablar con muertos y soñar con mares que no existen no es una desconexión del mundo, sino una forma de reconfigurarlo en un lugar donde la violencia de Comala ya no puede alcanzarla. Pedro está enamorado de ella pero no puede poseerla y este rechazo simboliza una derrota avasalladora para un hombre acostumbrado a obtener todo lo que desea. Al entregarse voluntariamente al delirio, Susana no se fuga, sino que se afirma; no sucumbe, sino que se reinventa en una lógica donde el patriarcado pierde su dominio. Esta misma dinámica se observa en la Bruja de Temporada de huracanes, pues su existencia se escapa a los códigos impuestos por su entorno. Aislada en su casa tapiada, rodeada de hierbas, huesos y supersticiones, es tanto la curandera como la amenaza, depositaria de secretos ajenos y catalizadora de los miedos colectivos.

La locura, más que una patología, ha sido un dispositivo social cuidadosamente administrado. En la figura de la mujer loca, el poder encuentra una herramienta de control tan eficaz como el catecismo. La histeria, categoría médica que sirvió para clasificar cualquier comportamiento que incomodara el estándar social, se convirtió entonces en una condena simbólica que justificaba la exclusión, el encierro o la desaparición. Y los manicomios, como la Castañeda, fueron una advertencia viva: he aquí lo que ocurre cuando se abandona el don de la cordura.

II

Hechizos para resistir

Y una vez más el arte acude en pos de quienes claman por ayuda. En su capacidad para transformar la memoria en imagen, el cine es también un espacio de reconciliación. En la pantalla, lo que una vez fue condenado puede ser resignificado; lo que fue silenciado puede volver a hablar. El cine como herramienta de sanación, vale la pena aclarar, consiste no en embellecer lo que duele y hacer un drama de ello, sino en enfrentarlo con una mirada que sea al mismo tiempo crítica y compasiva. A través de sus imágenes, las figuras históricamente marginadas, en este caso las locas, las brujas, las madres imperfectas, encuentran un nuevo espacio de existencia y diálogo.

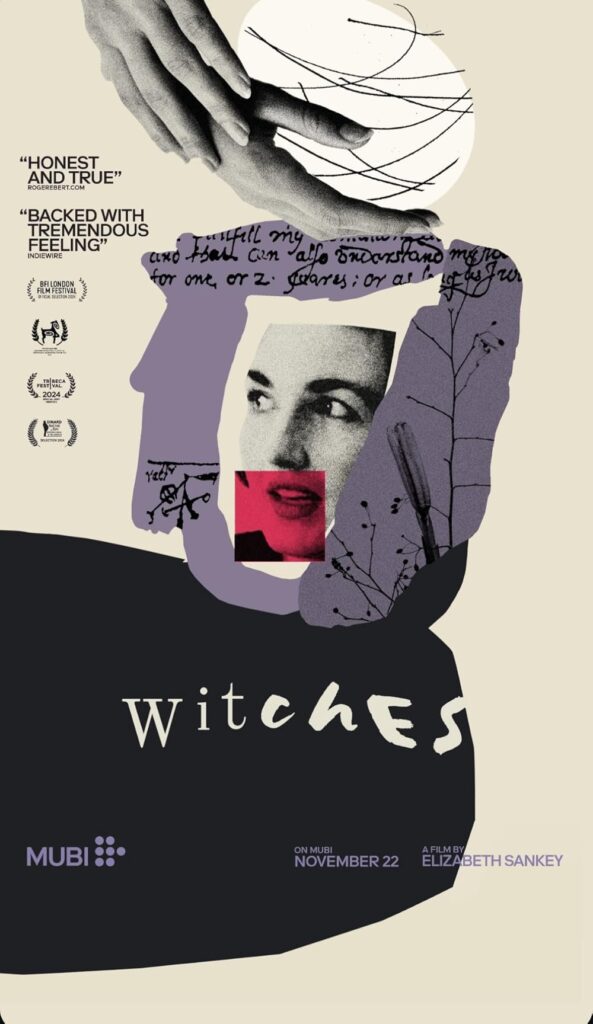

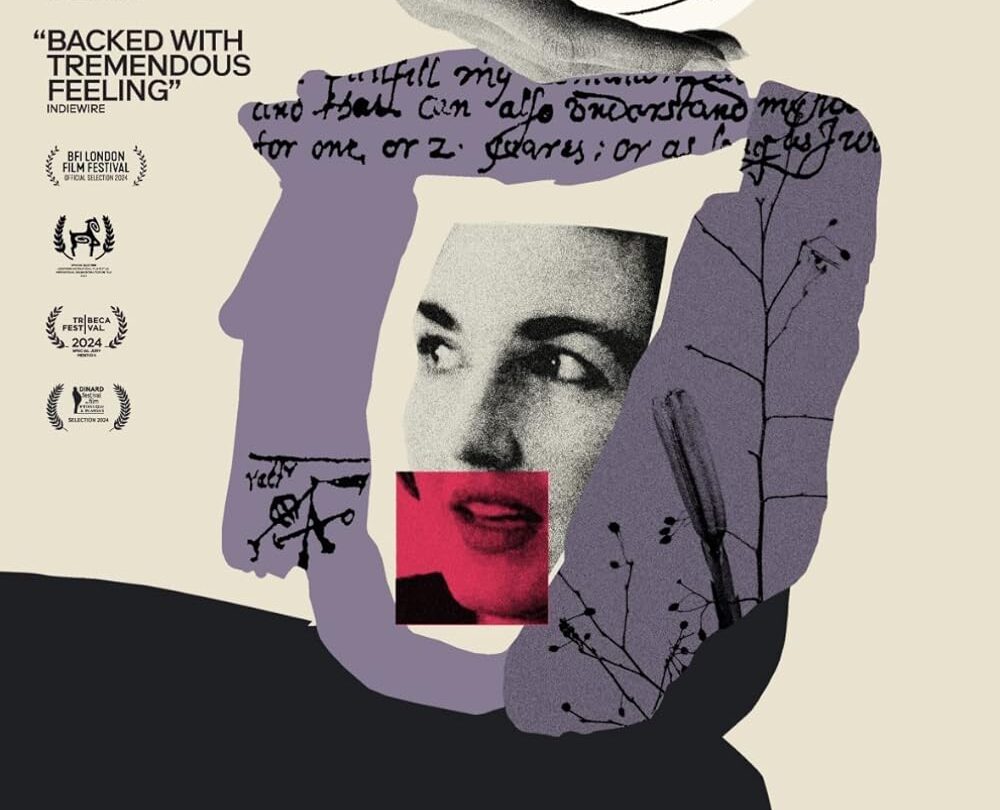

Elizabeth Sankey entiende profundamente esta dinámica. Su documental Brujas (2024), es un ensayo cinematográfico en el que construye un espacio de memoria y resistencia. Sankey presenta un conmovedor filme que rescata las historias no escuchadas de miles de mujeres, pero no lo hace desde la comodidad de la idealización; en su cámara, las brujas son complejas, contradictorias y humanas. Es precisamente en esa humanidad donde reside la fuerza de su trabajo. La cineasta, escritora y cantante, londinense nos regala un mosaico compuesto por más de 150 fragmentos de películas que han retratado a las brujas a lo largo de la historia del cine y la televisión: desde clásicos como El mago de Oz (1939), Spellbound (1945), Hechizada (1964-1972), Onibaba (1964), El bebé de Rosemary (1968), Possession (1981); hasta cintas más recientes como La bruja (2015), Suspiria (2018) y Gretel y Hansel (2020).

El documental de Sankey, hay que decirlo, es un acto profundamente político; una respuesta clara y directa a aquellos que, durante siglos, han usado las narrativas para disciplinar los cuerpos y las mentes de las mujeres. Las brujas que la británica retrata no responden al estereotipo de la madre perfecta, por el contrario, asumen su individualidad, su diferencia, y se sientan a hablar de ello. Sus palabras echan luz sobre un tema incomodísimo y nunca discutido, y eso les da poder, eso las vuelve peligrosas.

Por su naturaleza, Brujas (2024) recuerda a los Fragmentos de un discurso amoroso (1977), de Roland Barthes, sobretodo por lo atípico de su realización. No estamos frente a un tratado sistemático ni un análisis científico, sino una especie de cartografía emocional que recoge las experiencias, pensamientos y sensaciones de las brujas. Como Barthes, Sankey fragmenta su reflexión en entradas temáticas, como si fueran piezas de un collage. Cada fragmento es una micro-reflexión que combina citas cinematográficas, análisis cultural y observaciones personales. Lo más fascinante es que Sankey construye su obra desde la subjetividad, pero sin tratar de universalizar su experiencia. Parte de su vivencia con la depresión posparto para explorar un tema más amplio y reconoce que su perspectiva es solo una de muchas posibles.

Aunque podrían parecer distantes en tiempo, espacio y propósito, ambas obras comparten un espíritu muy posestructuralista. Barthes, siempre tan Barthes, se presenta a sí mismo, un sujeto amoroso, como un cúmulo de contradicciones y subjetividades, un reflejo de la pluralidad de experiencias humanas; y luego disecciona con precisión todo su sentir, cada figura, cada suspiro, cada espera. Pero no lo hace para ofrecernos un manual ni una totalidad comprensible, más bien, su fragmentación es una forma de rebelión: rechaza la lógica del estructuralismo, que alguna vez abrazó, para celebrar la multiplicidad, lo inasible, aquello que en el amor se escapa entre los dedos como arena fina. Sankey, décadas después, brinda testimonio en un medio distinto pero con un espíritu similar. Brujas revisa cómo las imágenes femeninas en el cine son, en su mayoría, productos de un sistema patriarcal que ha perpetuado arquetipos tan rígidos como opresivos. Su ensayo es una invitación a ver lo femenino desde nuevas perspectivas, a encontrar poder en la apertura y la reconfiguración. Si Barthes se pregunta qué significa amar, Sankey se interroga sobre qué significa ser mujer, y ambas preguntas, lejos de encontrar respuestas definitivas, se vuelven espacios donde la interpretación es siempre contingente, siempre abierta.

III

Las brujas no arden

El conocimiento, ese don divino que prometía libertad, se convirtió en una maldición para muchas mujeres a lo largo de la historia. Ellas, que osaron mirar más allá de lo permitido, que aprendieron a leer los secretos de las plantas, a escuchar los susurros del viento o a comprender las entrañas del alma humana, fueron marcadas con el estigma de lo incomprensible. Porque en un mundo construido por y para el poder masculino, los saberes femeninos son sinónimo de peligro, y peligro, para ellas, siempre fue castigo. Las llamaron brujas, locas, histéricas, porque era más fácil demonizarlas que admitir la fragilidad del orden que las encadenaba. Más fácil quemarlas que entenderlas.

Y aunque narradoras extraordinarias como Fernanda Melchor, Tatiana Hueso o Elizabeth Sankey están contando sus historias de otra manera, la realidad no ha cambiado: seguimos temiendo a las mujeres que saben demasiado, seguimos aislándolas, patologizándolas, disfrazando de progreso los mismos mecanismos de exclusión que las condenaron hace siglos. Quizá no levantemos hogueras en plazas públicas, pero aún existe ese fuego simbólico que consume a las que se atreven a existir fuera de los márgenes. Y ese fuego, aunque invisible, duele igual.

Brujas (2024) es un homenaje a todas las mujeres que fueron quemadas pero no ardieron, a las exiliadas que se quedaron, a las histéricas por elección. Es para la bruja de la Matosa, para Susana San Juan, para todas. Es un ritual de reconciliación, una obra íntima y terapéutica. Sankey describe su película como un «libro de hechizos”, pues brinda consejo a aquellas que sepan leer entre líneas. Por su parte, ella es una hechicera que reúne fragmentos dispersos, los mezcla con confesiones personales y los ordena en un poderoso conjuro que grita:

NO ESTAMOS LOCAS.